Avril 2024 - Actuel

Lead Développeur RPA / Consultant

l'Oiseau Rare

En mission chez Crédit Agricole - Technologies et Services

- Pilotage et gestion des projets RPA

- Management et gestion de l’équipe des Devs (6 personnes)

- Amélioration continue, optimisation et développement de l’activité RPA

[site web l'Oiseau Rare]

[site web CATS]

Octobre 2022 - Avril 2024

Développeur RPA / Consultant

l'Oiseau Rare

En mission chez Crédit Agricole - Technologies et Services

- Amélioration des bonnes pratiques et mise en place de nouvelles normes de développement

- Maintenance technique et opérationnelle du socle RPA (70 processus)

- Prestation de service vis-à-vis des utilisateurs des robots (1000+ utilisateurs quotidiens)

- Production de livrables projets techniques

Juin - Septembre 2022

Médiation scientifique - Ingénieur de recherche

OZCAR (Observatoires de la Zone Critique : Applications et Recherche)

CRITEX (Équipements innovants pour la Zone Critique)

Collaboratrice directe de Jérôme Gaillardet

- Organisation scientifique & Intervenante TP de Géophysique de l’école d’été OZCAR 2022, à Barcelonnette (04)

- Préparation du colloque de clôture du projet CRITEX (EQUIPEX)

- Supervision et gestion de la maintenance et remise en route du RiverLab de l’Orgeval

- Suivi budgétaire et technique de la prestation de service d’ExtraLab

[site web OZCAR]

[site web CRITEX]

2018 - 2022

Dynamique du transport en suspension dans deux petits bassins versants guadeloupéens : Bras-David et Capesterre

Thèse de doctorat, Science de la Terre et de l'Environnement,

Université Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)

Équipe de Dynamique des Fluides Géologiques

Encadrée par Eric Lajeunesse, Antoine Lucas et Eric Gayer

- Traitement et analyse des données d’ObsERA

- Programmation sous PYTHON

- Modélisation du transport sédimentaire

- Traitement des images (acquisition aéroportée) sous MicMac

[Résumé  ]

]

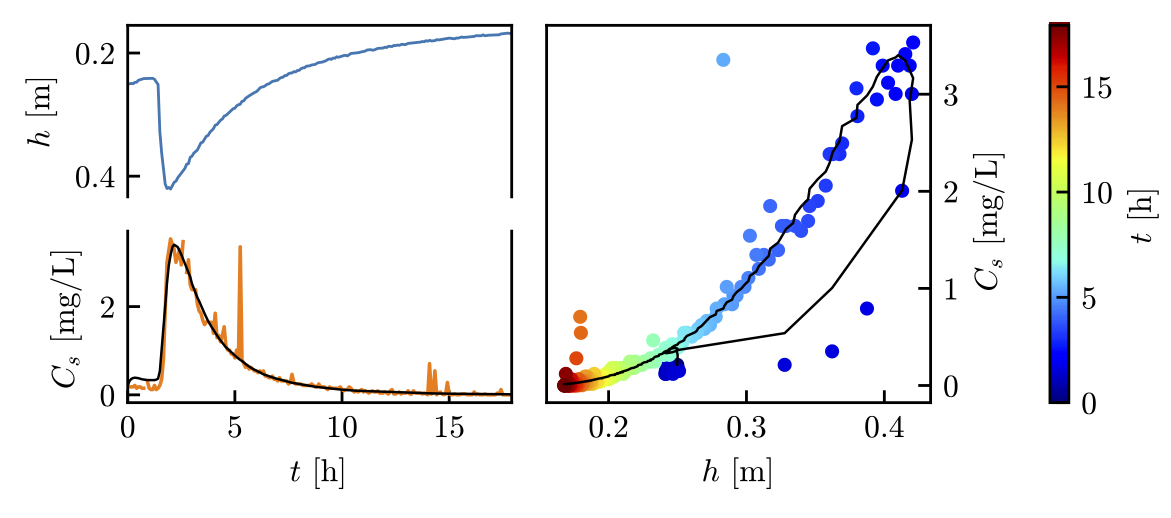

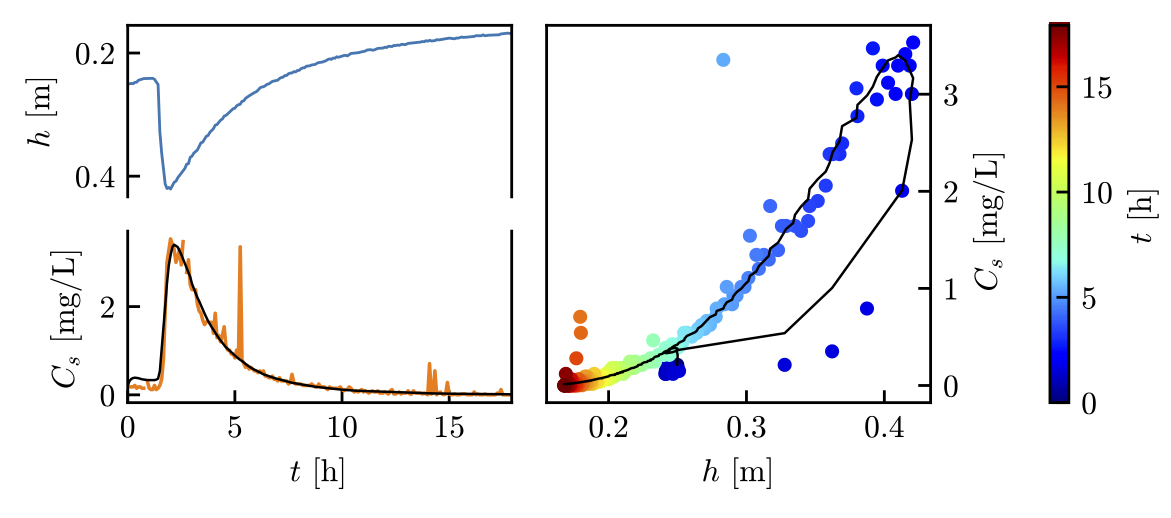

Le transport des particules fines en suspension dans les rivières participe à l’érosion et donc à la dynamique des paysages. Il est donc essentiel de comprendre comment ce transport opère et quelles sont les charges sédimentaires qui en résultent. Le transport en suspension est principalement contrôlé par le débit de la rivière. Mais la relation entre concentration de matière en suspension et débit n’est pas univoque, et des boucles dans les sens horaires et anti-horaires, ou hystérésis, sont couramment observées dans de nombreuses rivières.

Pour expliquer ce phénomène, nous proposons un modèle simple de transport en suspension qui tient compte de l’échange de particules fines entre le lit de la rivière et la colonne d’eau. Ce modèle phénoménologique fait intervenir trois paramètres : (1) un niveau d’eau seuil, qui caractérise le cisaillement nécessaire au-dessus duquel le débit commence à éroder les particules du lit, (2) un taux d’érosion qui caractérise l’intensité de l’entraînement des sédiments, (3) une vitesse de sédimentation, liée à la taille des grains transportés, qui décrit le dépôt des sédiments.

Une étude théorique nous a permis d’estimer l’influence des valeurs des paramètres sur la forme des chroniques de concentration modélisées sur des crues synthétiques. Elle montre également que le modèle permet de recréer des hystérésis anti-horaires comme celles observées dans les chroniques de nombreuses rivières. Nous testons ensuite la validité du modèle sur des données collectées dans les bassins versants de Capesterre et de Bras-David, deux bassins versants de taille modeste (16 et 11 km2), situés sur l’île de Basse-Terre, en Guadeloupe, et instrumentés par l’Observatoire de l’Eau et de l’éRosion aux Antilles (ObsERA). Bien que basé sur des hypothèses très simplificatrices (bassin versant homogène, sédiment de taille homogène provenant uniquement du lit de la rivière, pas d’effet d’onde de crue), le modèle reproduit de manière cohérente nos données de terrain et capture avec succès le comportement hystérétique anti-horaire de la relation concentration-débit de nombreuses crues.

En utilisant des méthodes d’inversion, nous évaluons les paramètres du modèle sur des crues isolées, puis sur des chroniques plus longues (deux semaines). Nos inversions montrent que la taille caractéristique des grains en suspension peut être estimée à partir des mesures de turbidité de la rivière, et ce même en l’absence de relation concentration-turbidité. Le modèle démontre également son efficacité dans la reproduction quantitative du transport de particules fines dans un petit cours d’eau, à l’échelle de la crue, et sur des périodes plus longues (typiquement deux semaines). Le modèle échoue, cependant, à décrire certains évènements de crue, caractérisés par des relations concentration-débit de sens horaire. Nous suspectons

que ces évènements sont dominés par l’injection dans la rivière de particules fines en provenance des versants, un processus qui n’est pas inclus dans le modèle.

2018

Février - Juillet

Modèle de capteur et photogrammétrie de Titan dans le domaine des micro-ondes depuis les données Cassini

Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)

Équipe de Planétologie et Sciences Spatiales

Encadré par Antoine Lucas, en collaboration avec Ewelina Rupnik de l'IGN

[Résumé  ]

]

La mission Cassini-Huygens a permis la cartographie de Titan grâce à son RADAR imageur. À cette occasion des morphologies très similaires à celle sur Terre ont été observées : dunes, plaines, lacs, montages... Notamment parce que les conditions de température et pression sont différentes, ces observations soulèvent une question concernant les processus impliqués. Ces morphologies résultent-elles de processus mécaniques et climatiques similaires à ceux qui façonnent la surface de la Terre ?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de commencer par caractériser leur topographie, qui constitue l’information tridimensionnelle de premier ordre. Or celle-ci n’est pas disponible directement avec les observations de la sonde Cassini. À l’aide des données RADAR en mode SAR et des principes de photogrammétrie, cette étude vise à mettre en place une procédure de reconstruction de modèles numériques de terrain par radargrammétrie en se basant sur la suite logiciel MicMac développée à l’IGN et en partie au sein des équipes de l’IPGP. À cet effet, une modélisation physique du capteur a été réalisée. Puis un ajustement par RPC a été calculé en vue d’utiliser les données considérées dans la suite MicMac. Des tests de paramétrisation sur la corrélation ont été effectués afin d’optimiser la précision du modèle numérique de terrain. Enfin, les résultats sont comparés avec ceux obtenus par des études précédents en utilisant le logiciel commercial SOCET SET.

Nos résultats montrent que notre procédure, outre le fait d’être basée sur des outils open-source et gratuits, nous permet une amélioration significative de la corrélation des images fournies par la sonde Cassini. Ce travail ouvre donc des perspectives encourageantes pour mettre en œuvre une chaîne de traitement complète de radargrammétrie en contexte de sciences planétaires.

2017

Mars - Juillet

Photométrie de l’astéroïde Vesta par astrométrie de haute précision : Application aux sites brillants

IPGP, Laboratoire Astrophysique des Interactions Multi-échelle (AIM) du CEA Saclay,

Laboratoire d’Excellence UnivEarthS, CNRS – Projet I12

Encaré par Antoine Lucas et Cécile Ferrari

[site web]

[Résumé  ]

]

Au cours de sa mission orbitale d'un an, la sonde Dawn a cartographié la surface de Vesta, l'objet le plus brillant de la ceinture d'astéroïdes. Des caractéristiques, telles que des cratères, des avalanches, des falaises et des éjectas, présentant une brillance inattendue et inexpliquée, ont été remarquées sur différents angles de phase.

Afin d'expliquer ces variations de brillance, ici dans le cratère Cornelia et la falaise Matronalia Rupes,

le modèle d'Hapke, couramment utilisé en photométrie, est testé, à travers une approche bayesienne par Monte Carlo. Les différents paramètres du modèle permettent de caractériser photométriquement et physiquement la surface locale de Vesta (en termes d'albédo de diffusion simple, de porosité, de rugosité, et de direction et de forme du lobe de diffusion). En raison du manque de données à proximité de l'effet d'opposition

(angles de phase faibles), un modèle d'Hapke plus approprié est utilisé, sans les fonctions d'effet d'opposition. Les tests effectués sur des données synthétiques valident ce choix.

Les résultats pour les sept zones brillantes montrent que le paramètre de porosité ne peut pas être contraint par le modèle, ni par les données. Toutes les avalanches de Cornelia ont une tendance à rétrodiffuser de manière plutôt anisotrope

alors que cela reste indéterminé pour les zones de Matronalia Rupes, en raison de données insuffisantes. Presque tous les sept zones (sauf une) partagent une rugosité photométrique assez similaire alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient plus variées en raison de leurs morphologies diverses.

2016

Juin - Juillet

Simulation de transits lunaires : détermination de critères de détectabilité dans le cadre de la mission CHEOPS – Application aux données Kepler

IPGP, Agence Spatiale Européenne (ESA), Mission CHEOPS

Encadré par Sébastien Charnoz

[site web]

Janvier - Février

Simulation de transits lunaires : détermination de critères de détectabilité dans le cadre de la mission CHEOPS

IPGP, ESA, Mission CHEOPS

Encadré par Sébastien Charnoz

[site web]

[rapport de stage]

2015

Juin - Juillet

Détermination de critères de sélection d’exoplanètes susceptibles d’avoir des lunes dans le cadre de la mission spatiale CHEOPS

IPGP, ESA, Mission CHEOPS

Encadré par Sébastien Charnoz

[site web]

[rapport de stage]

2022

Intervenante en TP de géophysique

École d'été OZCAR

Travaux Pratiques de terrain : prospection électrique des sols s'appuyant sur la résistivité électrique des sols

du glissement de la Valette, à Barcelonnette (04400)

Avec Damien Jougnot et Marc Dumont

[Descriptif  ]

]

L'objectif du TP de géophysique était de réaliser une prospection/exploration du sol.

Cette exploration nous a permis dans un premier temps de cartographier le sol en profondeur, et ainsi de déterminer la structure des couches de la subsurface.

Dans un deuxième temps, cela nous a amené à visualiser le plan de faille et la structure de la partie active du glissement de terrain de la Valette.

Nous avons utilisé la méthode de la prospection électrique des sols qui s'appuie sur la résistivité électrique des sols.

Elle mesure les variations de la résistivité électrique du sol qui traduit la difficulté avec laquelle un courant électrique peut traverser un volume de terrain donné. La résistivité électrique dépend essentiellement de la porosité des sols, c'est-à-dire de la taille et de l’homogénéité des grains constitutifs du sédiment. Un sol très hétérogène, avec une part de gravier grossier importante est donc très résistant. Une couche sédimentaire alluviale argileuse, où les grains sont fins et bien triés, présente une plus faible résistivité.

2018 - 2021

Chargée de TD

Université Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris

Cours de Géoscience ('la Machine Terrestre')

Avec Jean-Paul Montagner et Cinzia Farnetani

Licence 2 STEP

Programmation Python - Analyse de données en Sciences de la Terre

Avec Eric Gayer et Maylis Landeau

Master 1 STEP

]

]